Mastering

Ist eine Aufnahme auch gut gemixt, der entscheidende Unterschied kommt erst mit dem "Master" (eigentlich spricht man vom "Pre-Master"). Der Mastering Prozess (z.B. für Vinyl oder Audio CD) wird mit dem Stereo Signal des fertigen Mixes durchgeführt. Zuerst werden eventuelle Probleme oder Schäden behoben, d.h., kleine Plobs oder Offsets und "Unebenheiten" werden lokalisiert und repariert oder entfernt. Dann werden durch chirurgisches (surgical) Equalizing Frequenz-Maskierungen behoben - das tritt z.B. häufig zwischen Bassdrum und Bass auf - und schliesslich wird eine Lautstärken- und Dynamik-Anpassung und ein finales Equalizing vorgenommen, das sich möglichst auf das ganze Material bezieht und es dadurch einheitlich erscheinen lässt.

Die Frage, die immer wieder auftaucht, ist: "ITB" oder "OTB"? (Software oder Hardware)

ITB = "in the box" = digitales Mixen und Summieren im Computer.

OTB = "out the box" = analoges Mixen und Summieren

Eigentlich eine merkwürdige Frage, da sie eine Grenze zieht, die gar nicht mehr vorhanden ist und nur noch auf der ITB Seite problemlos umzusetzen ist - "The Box" steht ja für den Computer. Heutzutage wird 99,n% der Musik mit Computern oder digitalen Geräten aufgenommen und im Computer gemixt, d.h. die Grenze zur Digitalisierung ist schon mit der Aufnahme gefallen. Selbst bei 100% analoger Nachbearbeitung kommen wieder eine DA- und eine AD-Wandlung hinzu. Für Raumsimulation oder Reverbs nutzen "alle" ausschliesslich digitale Prozessoren (strenggenommen sind es "PlugIns" mit eigenem Computer). Kurz gesagt: Digital ist unumgänglich geworden - und das fertige Ergebnis soll ja auch in digitalisierter Form vorliegen. Trauriger noch: die ganze analoge Peripherie ist bereits weitgehend verschwunden und das Verschleissmaterial (z.B. Bänder) ist kaum noch zu bezahlen. Ich kenne niemanden mehr, der mit Tonbändern aufnimmt (und auch niemanden, der im Computer keine PlugIns einsetzt). Zwar sind mir noch Studios mit grossen Mastering Bandmaschinen bekannt, sie werden aber schon seit Jahren nur noch zu äusserst seltenen Gelegenheiten benutzt. "Voll-Analog" ist längst im Bereich der "Liebhaberei" angekommen.

"OTB" ist nicht gleichbedeutend mit "voll-analog". Im Bezug auf das Mastering bezieht es sich i.d.R. darauf, die Stereo-Summe der DAW durch eine analoge Mastering-Kette zu leiten. Die besteht dann z.B. aus Equalizern, Compressoren, einem Stereo-Field Editor und einem Limiter. Da "Mastern" auch "Mixen" ist, sind noch Parallelmix, Mid/Side Schaltung, individuelle Lautstärke-Anpassung der angeschlossenen analogen Prozessoren und auch Verschaltungen möglich (z.B, statt a) Compressor; b) EQ; ... nach a) EQ; b) Compressor; …). Will man A/B abhören, bedarf es noch einer Lautstärkekompensation im Monitor-Weg. Als Hardware wird so ein Gerät "Transfer-Konsole" genannt. Am Ende geht die (Stereo) Summe wieder (zur Aufnahme) zurück in die DAW. Vor der Behebung der DAW "Kohärenz-Probleme" war OTB bereits wegen der analogen Summierung ein großes Thema, was inzwischen aber mehr und mehr vernachlässigt wird, weil es nur noch in seltenen Fällen eine wirkliche Verbesserung bringt. Für eine stärkere Färbung (vor allem durch die Übertrager) geht der RND 5057 Orbit mit seinem zusätzlichen -6dB Ausgang neue Wege - das ist sicherlich einen Versuch wert.

Der Stand der Dinge

PlugIns (und Computer) haben in den letzten 20 Jahren eine enorme Entwicklung durchlaufen und selbst kleine Computer sind inzwischen leistungsfähig genug, eine grosse Menge PlugIns verarbeiten zu können, ohne zusätzliche Hardware zu benötigen. Es ist möglich, ganze Produktionen ITB zu realisieren, ohne dass "negative Aspekte" hörbar sind. PlugIns emulierter Hardware mögen zwar nicht 100% identisch zu ihren analogen Pendants klingen, kommen aber diesem Ziel immer näher und haben bereits "ihre eigenen Qualitäten".  Sogar einige Vorzüge sind PlugIns zu eigen - die augenscheinlichsten sind, Einstellungen speichern und abrufen zu können und beliebig viele PlugIns desselben Typs im Projekt einsetzen zu können. Besonders gut darin, PlugIns um wichtige Funktionen zu erweitern ist die PlugIn Alliance - für mich der derzeit führende Anbieter emulierter Hardware (Channelstrips, Equalizer, Compressoren). Am Beispiel des Titelbildes ist es gut zu erkennen: Es handelt sich um Emulationen der Prozessoren SPL PQ, einem einducksvollen Equalizer und dem Compressor SPL Iron, beides recht aktuelle Geräte, die schnell in vielen angesehenen Mastering Studios zu sehen- und mit Begeisterung angenommen worden waren. Bei den PlugIns sind aber vier "Geräte" zu erkennen, nicht zwei. Beide Prozessoren sind durch enorm sinnvolle und hilfreiche "Zusatz-Prozessoren" erweitert worden. Die Parameter: In- und Output Gain (mit Meter), Mono-Maker, Filter, Stereo-Width, THD, Parallel-Mix, M/S- Schaltung und TMT (© PlugIn Alliance). Die Erweiterungen sind wirklich extrem brauchbar, müssen aber nicht aktiviert sein und können auch optisch weggenommen werden.

Sogar einige Vorzüge sind PlugIns zu eigen - die augenscheinlichsten sind, Einstellungen speichern und abrufen zu können und beliebig viele PlugIns desselben Typs im Projekt einsetzen zu können. Besonders gut darin, PlugIns um wichtige Funktionen zu erweitern ist die PlugIn Alliance - für mich der derzeit führende Anbieter emulierter Hardware (Channelstrips, Equalizer, Compressoren). Am Beispiel des Titelbildes ist es gut zu erkennen: Es handelt sich um Emulationen der Prozessoren SPL PQ, einem einducksvollen Equalizer und dem Compressor SPL Iron, beides recht aktuelle Geräte, die schnell in vielen angesehenen Mastering Studios zu sehen- und mit Begeisterung angenommen worden waren. Bei den PlugIns sind aber vier "Geräte" zu erkennen, nicht zwei. Beide Prozessoren sind durch enorm sinnvolle und hilfreiche "Zusatz-Prozessoren" erweitert worden. Die Parameter: In- und Output Gain (mit Meter), Mono-Maker, Filter, Stereo-Width, THD, Parallel-Mix, M/S- Schaltung und TMT (© PlugIn Alliance). Die Erweiterungen sind wirklich extrem brauchbar, müssen aber nicht aktiviert sein und können auch optisch weggenommen werden.

Es ist wirklich eindrucksvoll, was PlugIns mittlerweile bieten (können) und die PlugIns eröffnen die Möglichkeit - besonders für diejenigen, die keinen Zugang zu analogen Prozessoren haben - sich mit der Arbeitsweise dieser, als Hardware sehr teuren Kategorie von Prozessoren auseinanderzusetzen und deren Segnungungen (wenigstens bis zu einem bestimmten Grad) zu geniessen. Für einen beschleunigten Lernprozess sorgen zudem die mitgelieferten Presets. Man lernt aber nicht, warum die Regler und Schalter an ihrer Position stehen - es ist also mehr eine Konditionierung auf das PlugIn, die Einstellungen werden durch Abwägungen des Höreindrucks der Presets "katalogisiert" und kategorisiert. Man kann weit damit kommen, ohne am Ende zu wissen, warum man so weit gekommen ist. Das eigentliche Handwerk wird schnell ausgeblendet oder sogar ganz ausser Acht gelassen. Falls mit Presets keine zufriedenstellende Lösung gefunden wird, wird dann (zu) schnell einfach auf ein anderes PlugIn zugegriffen.

Hier liegt eine grosse "Gefahr" der PlugIns für angehende Tontechniker, weil das Angebot geradezu grenzenlos ist und man sich eher in diesem Angbot verzetteln wird, als zu lernen, wie das bestehende Problem tontechnisch behoben werden kann. Verfügbarkeit im Überfluss (Redundanz) leitet immer auch eine Degeneration ein. In vielen Fällen ist die Arbeit mit PlugIns gar nicht so verschieden von der "Convenience-Küche", in der vorbereitete Speisen hauptsächlich nur noch aufgewärmt werden. Im Verlauf der Arbeit merken die Köche (oder Tontechniker) durch die Beschäftigung kaum noch, dass sie nur aufwärmen. Es ist vor allem zielorientiert und wichtig ist allein, wie es den Kunden schmeckt. Der eigentliche Schaffens-Prozess rückt in den Hintergrund und verwandelt sich in eine eher seelenlose Tätigkeit. Die Virtualität der PlugIns unterstützt dies zusätzlich.

Das alles gilt natürlich vor allem für den Nachwuchs - ausgebildete Tonmeister werden weiterhin ihr Wissen anwenden können und sich eventuell sowohl am Ergebnis, als auch an der eingesparten Zeit erfreuen können. Die Resultate von ITB und OTB sind tatsächlich immer schwerer zu unterscheiden. Die Unterschiede sind teilweise so subtil, dass für die Wahrnehmung der Unterschiede eventuell Top-Anlagen und akustisch behandelte Räume eine Bedingung sein könnten.

Wir befinden uns in einer Bewegung, und diese Bewegung geht eindeutig in Richtung ITB. Insbesondere die Kunden, ich nenne sie ab jetzt Hörer, merken von diesem Prozess wahrscheinlich gar nichts, die meisten haben (in ihren Wohnzimmern) auch gar nicht das akustische Umfeld dafür, Unterscheidungen auszumachen - und sie sind auch nicht vertraut mit dem Equipment. Die eigentliche Problematik liegt also vor allem auf der Seite der Produzierenden, insbesondere bei den Nachrückenden, die schon mit PlugIns gross geworden sind.

Ein weiterer Punkt: Musik hat nicht mehr die Haltbarkeit früherer Tage und sie wird (auch mithilfe der Konditionierung durch die Filmindustrie) eher als athmosphärische Unterstützung eingesetzt. Die Art des Hörens ist anders geworden, "äusserlicher". Es sind Merkmale einer Industrialisierung, die zu Konsum und ritualisierten Verhaltensweisen führt - und Rituale machen durch ihre Selbstbezogenheit ihren eigenen Ursprung vergessen - das erkannte schon Ludwig Feuerbach vor 180 Jahren.

Unterschiede zwischen Software und Hardware

Was hat es also auf sich mit der Hardware? Zunächst muss ein starkes "Regulativ" bei der Wahl ITB/OTB erwähnt werden, denn die Kosten für die Hardware im Mastering-Segment sind eklatant: SPL Equalizer und Compressor der oben gezeigten PlugIns kosten als Hardware allein schon über 12.000 Euro. Sie benötigen zudem noch einige Kabel und von Zeit zu Zeit auch einen Service in der Werkstatt. Ausserdem müssen sie mit weiterer Hardware verbunden werden. Das, was mindestens notwendig wäre, entspricht etwa den zusätzlichen "Geräten", die Brainworx den SPL PlugIns noch hinzugefügt hat.

Die analogen Prozessoren sind auch schwer, verlangen daher nach einem festen Platz (und akustischer Optimierung des Platzes) samt guter Lautsprecher. Sie bringen also eine ganze Kettenreaktion in Gang, was die Anforderungen betrifft - und mir ist kein Studio bekannt, das nur einen Equalizer und einen Compressor besitzt. Für den grössten Teil der (deutlich wachsenden) Fraktion derer, die auch beim Mastern mit Kopfhörer arbeitet, dürften finanzielle Aspekte von Beginn an ausschlaggebend gewesen sein, auch wenn einige bekanntere Mastering-Ingenieure öffentlichkeitswirksam auf ITB umgestiegen sind.

Jeder, der Erfahrungen sowohl mit Hardware als auch PlugIns hat, wird zumindest die Feststellung bestätigen können, dass die Hardware eben das berühmte Mü (μ) mehr leistet. Sie hinterlässt einen "persönlicheren" Abdruck. Ich kann dem auch zustimmen, leide allerdings regelmässig darunter, dass dieser Abdruck auf dem fertigen Master deutlich abgeschwächt und daher schwerer identifizierbar ist.

Das PlugIn ist klanglich bereits eine Reproduktion, also schon "auf der anderen Seite" - die, der bereits aufgenommenen Musik - während der analoge Prozessor die Stelle des (noch aufzunehmenden) Instruments einnimmt. So gut die Aufnahme auch sein wird, ein aufgenommenes Instrument erscheint in einem anderen akustischen "Setup". Erst auf der Aufnahme ist es zum klanglichen Abbild des Intruments geworden. Mit den analogen Prozessoren geschieht vergleichbares, während die PlugIns diese Veränderung nicht mehr durchlaufen, weil sie ja von Beginn an ein Abbild sind. Dies ist ein schwieriges Detail beim Vergleich von PlugIns mit Hardware, dessen man sich bewusst sein sollte. Ein Vergleich kann deshalb nur über die Aufnahmen geschehen, nicht vor der Aufnahme am Pult, durch hin- und her schalten.

Genuss

Genau an diesem Punkt ist ein "spielverändernder" Aspekt des analogen Outboards in den Fokus gerückt. Analoge Prozessoren einzustellen, ist, im Gegensatz zu den PlugIns, eher, wie ein Instrument zu spielen. Man bringt die Hardware mit all ihren Komponenten zum Klingen - und man hört eben auch das, was in der Summe auf der Aufnahme nicht mehr so zu hören ist. Mir erscheint es ähnlich, wie der Unterschied eines Flügels zum gesampleten Flügel. Die Arbeit (das Spiel) ist ein ganz anderer Prozess. Der Klang wird nicht abgerufen (PlugIn oder Sample), sondern "erreicht". Dieser Prozess hat mehr mit Inspiration und wirklichem Erlebnis zu tun, als die Bearbeitung auf virtueller Ebene.

Hier liegt der, für mich grösste Unterschied, und er verändert den gesamten Kreations- oder kreativen Prozess. Es ist sehr aufregend, zu hören, wie z.B. die Übertrager und eingestellten Frequenzen auf leichte Veränderungen der Eingangslautstärke reagieren, wie die Komponenten der Unit "arbeiten" und ihre Sweetspots hervorbringen. Das habe ich so bisher mit keinem PlugIn erlebt - aber sie kommen näher.

Ich möchte deshalb die Frage "ITB oder OTB?" präzisieren, und zwar in:

"Welcher externe Prozessor oder welche Baugruppen geben mir beim Arbeiten die Anteile (zurück), die mir bei kompletter ITB Bearbeitung (noch) fehlen?"

Die Frage nach dem oder den notwendigen analogen Prozessoren ist jedenfalls eher meine Frage, oder mein Weg - schon weil ich nicht Full-time, kommerziell, im Studio-Business in -zig verschiedenen Genres arbeite (sprich: die, für mich nicht realisierbare Finanzierung einer umfangreicheren Hardware), und weil ich mich mit weniger Hardware auch einfach wohler fühle. Ich hatte grosses Glück mit den Erkenntnis-Möglichkeiten auf diesem Weg, auch weil ich von Beginn an auf die Firma Metric Halo gesetzt hatte. Der Unterschied zu anderen Interfaces besteht darin, dass sie mit eigener CPU ausgerüstet sind und die Control-Software nicht nur Channelstrip, Gate, Compressor, Limiter, etc. mitbringt, sondern auch "Building Blocks", mit denen sich eigene Prozessoren zusammenbauen lassen. Und nun, seit der MkIV Version von ULN-8 und LIO-8 ist endlich auch die Round-Trip-Latenz mit 18 Samples so gering, dass man damit ähnlich, wie mit analogem Equipment arbeiten kann. (Tatsächlich ist mir dieser Aspekt aber für "Live" noch erheblich wichtiger.)

Und etwas anderes war von Anfang an auffällig: die MH-PlugIns klingen und fühlen sich eher an, wie Hardware, wirklich sehr anders, als die AU- und VST-PlugIns. Ich glaube, es liegt an der grösseren "Prozessor-Nähe" (und Assembler?) und an der internen Verarbeitungs-Breite von 80bit - das ist aber nur meine Vermutung.

Im selbem Bereich könnte auch der zentrale Schwachpunkt von AU- oder VST-PlugIns liegen, da es bis zum Prozessor erst "um mehrere Ecken" und durch das Betriebssystem des Computers geht. Auch finde ich, dass sich viele VST EQ-PlugIns über weite Strecken (zu sehr) gleichen und erst bei extremeren Einstellungen Verschiedenheiten zeigen. Leider sind aber gerade bei solchen Einstellungen die PlugIns deutlich schwächer, als ihre analogen Vorbilder. Der andere Schwachpunkt, der wohl auch mit der Ähnlichkeit zu tun hat, ist der Stand der EQ-Implementierung. Bei Emulationen werden für die Charakteristik sogenannte Spikes verwendet, die das Obertonverhalten beeinflussen und dadurch dem Charakter des analogen Vorbilds näher kommen. Es war ein wichtiger Schritt, aber noch nicht "die Lösung". In der digitalen Welt gibt es vor allem den "Kampf" gegen die Nyquist-Frequenz. Insbesondere beim "Air-Band", also in den sehr hohen Frequenzen, führt das zu Problemen und könnte auch für die Schärfe und das "Over-Powering" hoher Frequenzen in den AU- und VST-PlugIns mitverantwortlich sein. Ich denke, das Problem mit der Nyquist-Frequenz ist der Haupt-Grund) dafür, dass in hochwertigen digitalen Prozessoren oft mit Oversampling gearbeitet wird - aber auch das Oversampling bringt (andere) Probleme mit sich.

Wege der Erkenntnis

Noch vor 20 Jahren war das Hauptproblem der Summenbuss und ich machte viele Experimente mit analogen Summierern, insbesondere von Dangerous Music, aber auch passive Busse (z.B. Folcrom) mit dahinter gesetzten Telefunken V672 Cassetten, die als Aufholverstärker dienten. Analog war in jeder Kombination deutlich besser als digital, aber das versprochene "Konsolen-Gefühl" wollte sich nicht einstellen. Der "Trick" mit der analogen Summierung war, die 8 Kanäle aus Einzelausgängen auf die 8 Eingänge des Summierers in einer Lautstärke zu geben, die in der Summe des Interfaces (in der Addition) eine Übersteuerung erzeugt hätten. Der passive analoge Summenbuss senkte aber den Pegel um ca. 35dB, deswegen die Aufholverstärkung dahinter, die aber jetzt etwas geringer als +35dB ausgeführt wurde. Um das Jahr 2008 wurde das Summen-Problem aber von einer anderen Seite gelöst: die softwareseitigen DAW-Kohärenz-Probleme wurden bewältigt. Die Unterschiede waren dahingeschmolzen - nach meinem Empfinden klang es vom MH-Audio-Interface sogar etwas besser - und damit endlich auch von der DAW, vom Audio-Editor aus.

Die erste Phase meiner "analogen Suche" (in der analogen Summierung) war also zu einem interessanten Zeitpunkt, weil sich damals gerade da viel veränderte. Meine gewonnene (analoge) Erfahrung war aber einfach zusammenzufassen: "Analoges Summieren (OTB) ist immer ein Zusammenspiel der Komponenten, da es eine Veränderung der Impedanzen mit sich bringt. Allein durch diesen Umstand ist keine grundsätzliche Aussage über die Qualität analogen Summierens als solches zu treffen."

Impedanzen zu verändern kann schnell ein Würfelspiel auslösen und das kann z.B. dazu führen, dass manche Geräte hinter anderen Geräten nicht mehr klingen. In der analogen Welt gibt es einige "unsichtbare" Punkte, die sich stark auswirken können. Es fängt schon bei der Phase im Strom-Anschluss an. Impedanzen liegen sicherlich an zweiter Stelle…

Seit 2013 habe ich dann meine analoge Mastering Kette aufgebaut, die mir zwar ausserordentlich gut gefällt - die ich aber viel zu selten benutze. Damit zu arbeiten bereitete mir eine, vorher ungekannte Freude, während ich bei (digital ausgeführten) tontechnischen Arbeiten eher "gelitten" hatte. Vor allem aber wollte ich ja den Unterschied von analog zu digital genauer erforschen und deswegen auch ein analoges Gegenstück permanent zur Verfügung haben. Ein paar Dinge habe ich probiert und ich glaube, auf einer ganz guten Spur zu sein.

Zunächst hatten mich meine beiden "wichtigen" oder maßgebenden Equalizer aus verschieden Gründen beeindruckt. Der Great River MAQ-2NV aufgrund seiner Vielseitigkeit und seinem grossen Klang - was wohl an seinen Übertragern liegt - und die Art, wie er bei Veränderungen der Lautstärke des eingehenden Materials in seiner Farbe reagiert. Absolut aufregend. Der andere EQ, der BAX von Dangerous Music, den ich meistens als letzten EQ in der Kette habe, überzeugt durch seine Phasenlinearität und die sanfte Formung, mit der er den Gesamtklang "sehr nobel" bindet. Den analogen Bax EQ habe ich auch mit dem UAD Bax Plugin verglichen und das, was mich am analogen Bax am stärksten berührt, konnte ich mit dem PlugIn nicht hören.

Die stärkste Veränderung unter meinen 19 Zoll Prozessoren aber erzeugt der RND Portico II Master Buss Processor. Es ist ein Parallel-Buss mit phantastischem Compressor, Limiter, Stereo Field Editor und der Neve-Silk Schaltung. Die 72V Rails und grossen Übertrager scheinen auch ihre Wirkung zu haben. Der MBP verändert die eingehenden Signale stark (zum Besseren), ohne das man die beteiligten Komponenten aktiv wahrnimmt! Er kann einfach alles, von klassischer Musik bis Metal.

Hier fand ich das, was ich ursprünglich in der Summierung gesucht hatte - und mehr! Stichworte: Transparenz, Plastizität, räumliche Staffelung, analoger Abdruck. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann das einzige analoge Outboard sein könnte, weil es alles hat, was ich suchte - habe das aber noch nicht konkret versucht. Weil es mich interessierte, hatte ich den Master Buss Processor und den Bax EQ zur Live-Beschallung mitgenommen und vor die NEXO-PA gesetzt. Das Ergebnis war umwerfend (auch der BAX war sehr "attraktiv"). Der MBP machte den riesigen Unterschied, den ich so mit PlugIns bisher nicht mal annähernd erreichen konnte.

Ein anderes Gerät der analogen Mastering Chain, das ich im digitalen Workflow vermisse, ist meine Transfer-Konsole von SPL. Sie hinterlässt keine klanglichen Spuren, ist aber der Schlüssel zur richtigen Abstimmung der angeschlossenen Prozessoren und sie macht die Arbeit sehr angenehm. Alle Lautstärken an einem Ort. A/B hören mit Loudness Compensation. Auch eine Qualität. Wenn aber die anderen analogen Prozessoren nicht mehr als Mastering-Chain vorhanden sind, wird kein Weg daran vorbeiführen, etwas Vergleichbares zu programmieren.

All in One

Studer Konsole 961 (OTB)

Eine gute Konsole kann eine gute "All in One" Lösung sein - wie z.B. die Konsolen der Studer 96x Serie, die 1985 bis 2007 produziert wurden. Natürlich wurden sie nicht explizit für's Mastering gebaut, aber es lässt sich hervorragend damit machen. Sie bieten zudem einen Buss für externe Prozessoren und sind damit offen für spezialisierende Erweiterungen. Ein eher historischer Weg, aber es ist eine Überlegung wert. Man muss deutlich mehr lernen, um damit zurecht zu kommen, als bei Ozone oder PlugIns mit Presets, aber man wird belohnt.

Viele Entscheidungen basieren auf persönlichen Vorlieben und Geschmack. Mir liegen "diese älteren" Geräte, wie mir auch historische Aufnahmeverfahren eher zusagen. Maximierung ist nicht so mein Ding - die maximale Anzahl von Mikrofonen, maximale Lautstärke und die maximale Isolierung der Instrumente voneinander, verändern auch ziemlich stark den Spiel-Prozess der Musiker. Es ist die "perfekte Ausleuchtung" und alles, was stört, wird weggeschminkt. Für meine Klangvorstellung ist das meistens zu aufgeräumt, zu künstlich, unnatürlich posierend und gelegentlich sogar zu steril und retortenhaft. Auch mag ich eine zu starke "Mikroskopierung" nicht - das ist z.B., wenn die Gitarre klingt, als sei sie 30m gross (oder man selbst auf Insektengrösse geschrumpft). Diese "Moden" haben sich auch sehr negativ auf die Live-Musik ausgewirkt, weil das Publikum sich nicht mehr im Klang orientieren kann und auf den "Photoshop-Sound" konditioniert ist.

Ozone (ITB)

Ozone von Izotope ist die vielleicht verbreitetste "All in One" Lösung für's Mastering. Ich habe diese Software früher regelmässig gebraucht, aber inzwischen schon mehrmals Updates nur noch "aus Treue" gemacht - mir liegt diese Software nicht so sehr. Es gibt viele automatisierte Hilfen - da ist Izotope "weit vorne" - das klangliche Ideal scheint deutlich in der populären (industriellen) Musik zu liegen - und das liegt zu weit von meiner klanglichen Vorstellung entfernt. Auch die Arbeitsweise entspricht nicht dem, was ich suche. Es ist in meinen Augen eher eine "Mastering-Fabrik" - und für meine Vorstellungen zu stark auf Lautstärke ausgerichtet.

Ozone von Izotope ist die vielleicht verbreitetste "All in One" Lösung für's Mastering. Ich habe diese Software früher regelmässig gebraucht, aber inzwischen schon mehrmals Updates nur noch "aus Treue" gemacht - mir liegt diese Software nicht so sehr. Es gibt viele automatisierte Hilfen - da ist Izotope "weit vorne" - das klangliche Ideal scheint deutlich in der populären (industriellen) Musik zu liegen - und das liegt zu weit von meiner klanglichen Vorstellung entfernt. Auch die Arbeitsweise entspricht nicht dem, was ich suche. Es ist in meinen Augen eher eine "Mastering-Fabrik" - und für meine Vorstellungen zu stark auf Lautstärke ausgerichtet.

Trotzdem habe ich einiges durch den Umgang mit Ozone gelernt - und man kann damit arbeiten. Das Interface ist sehr gelungen, einfach gehalten und ansprechend gestaltet - und seit Ozone 10 reizt es mich sogar, es mal wieder zu versuchen. Es ist ein virtueller Master Buss und es lassen sich inzwischen auch externe PlugIns einfügen.

Stärker noch hatte mich Neutron, das Equalizer PlugIn von Izotope begeistert. Gerade beim Lernen des EQ-ings ist es hilfreich, weil es automatisiert, sehr gute Boost oder Cut Frequenzen (auch in komplexen Soundfiles) vorschlägt. Seit der neuen Version 4 hat es auch ein "Unmask Module" (Bild), um maskierende Frequenzen abzuschwächen - eine der schwierigeren Operationen, die auch beim Mastering noch notwenig sein können. Equalizer heisst auf deutsch übrigens "Entzerrer".

Stärker noch hatte mich Neutron, das Equalizer PlugIn von Izotope begeistert. Gerade beim Lernen des EQ-ings ist es hilfreich, weil es automatisiert, sehr gute Boost oder Cut Frequenzen (auch in komplexen Soundfiles) vorschlägt. Seit der neuen Version 4 hat es auch ein "Unmask Module" (Bild), um maskierende Frequenzen abzuschwächen - eine der schwierigeren Operationen, die auch beim Mastering noch notwenig sein können. Equalizer heisst auf deutsch übrigens "Entzerrer".

Brainworx bx_mastering studio FREEWARE (ITB)

Da hat Brainworx einen rausgehauen! Das ist wohl die bestmögliche Form einer Werbung, einfach, weil sie durchweg positiv ist: eine "brauchbare" Mastering Software, die gratis zum Download zur Verfügung gestellt wird!

Da hat Brainworx einen rausgehauen! Das ist wohl die bestmögliche Form einer Werbung, einfach, weil sie durchweg positiv ist: eine "brauchbare" Mastering Software, die gratis zum Download zur Verfügung gestellt wird!

Die Software ist einfach gehalten und besteht im Kern aus einem EQ ("Tone") mit 9 Parametern und einem THD Saturierer / Compressor / DeEsser / Limiter mit 10 Parametern. Zusätzlich sind einige der Dinge dabei, die bei vielen bx-PlugIns auch als ein "zweites Gerät" mitgegeben werden: Input und Output Regler, "Foundation", "Stereo Enhance" und Mono-Maker (der allerdings Teil des Equalizers ist).

Alles ist also sehr übersichtlich und einfach - was ich in diesem Fall für gut halte. Wie kann man damit gute Masterings erstellen? Gerade für viele Nicht-Toningenieure sind die Einstellungen von EQ und Compressor, Limiter, etc. eine Überlastung und hier ist "der Kicker" dieser Software: beim Laden der Audiodatei fällt auf, dass es etwas länger dauert, bis die Datei bearbeitet werden kann. Meine Vermutung ist, dass hier ein Analyse-Prozess durchgeführt wird, der genau die Probleme behebt (Maskierungen, Phasenauslöschungen etc.), die verhindern, dass die Datei am Ende laut und klar genug abgespielt werden kann. Und diese Dinge sind manuell nur mit entsprechendem Wissen zu beheben. Also ist es ziemlich ideal für Musiker, die ihre Musik in eine präsentable Form bringen wollen. Ein einfacher Computer genügt dazu.

Die geladene Audiodatei (die in der Version 1.0.0 im .wav Format sein muss / auf dem Apple kann iTunes das über das "konvertieren" erzeugt werden) kann mit 11 Preset-Einstellungen angehört werden, um die passenste auszuwählen. Anschliessend kann man "tweaken" (d.h. ausgwählte Parameter behutsam verändern) und zu erstaunlich guten Ergebnissen gelangen. Eigene Presets lassen sich speichern (und wieder löschen). Ich bin beeindruckt. Hut ab!

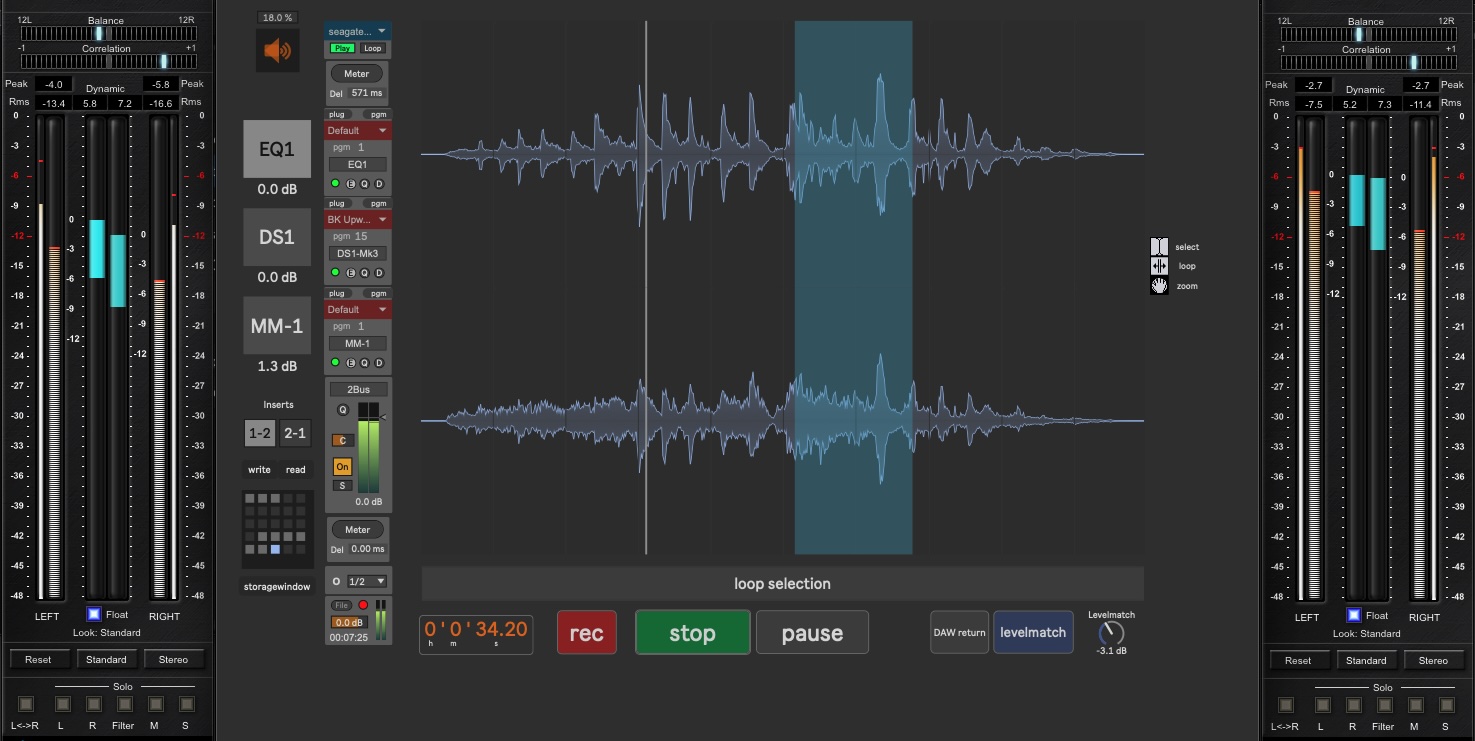

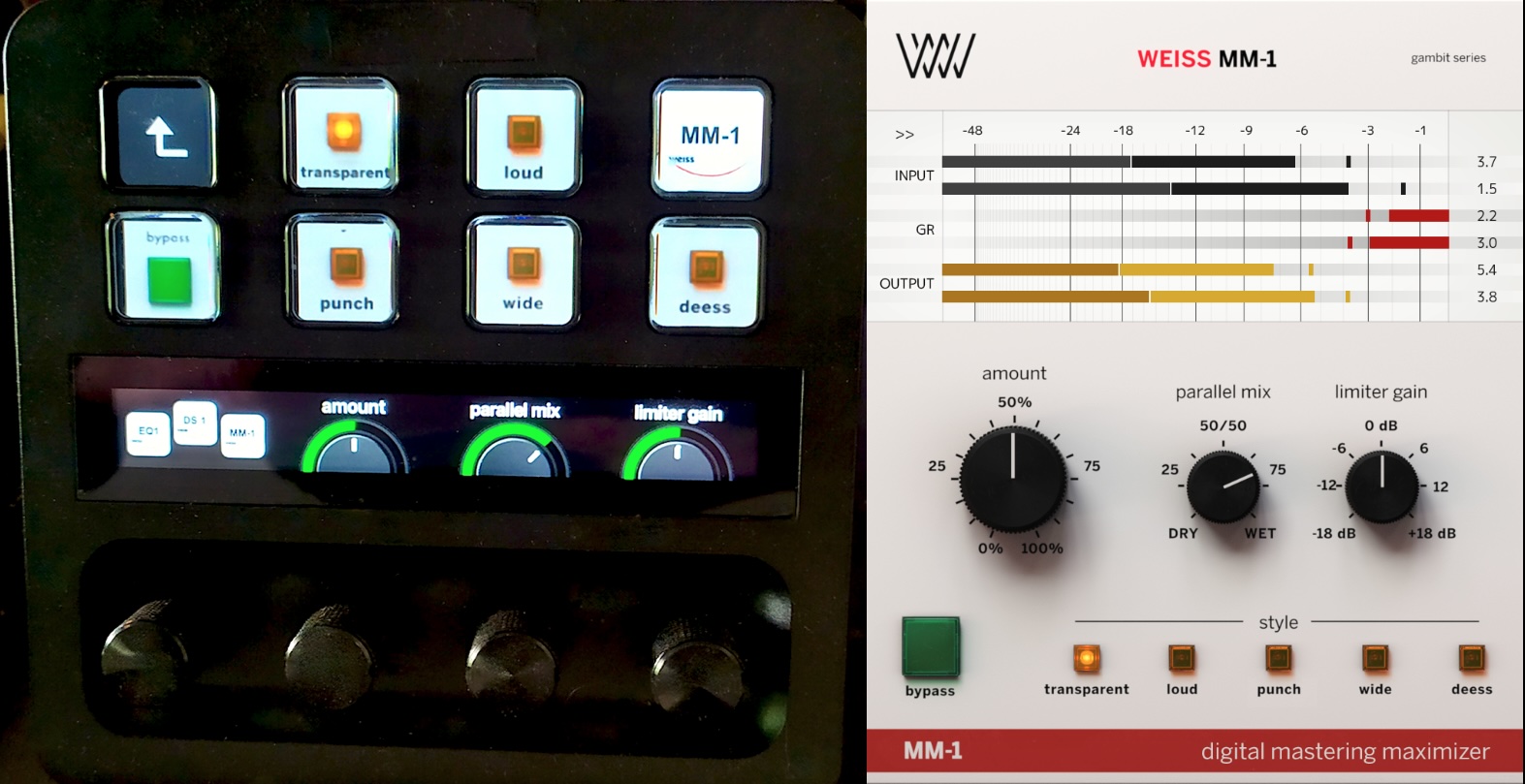

Mein MAX 2-Bus (Herbst 2025)

Ich wollte es wissen und habe begonnen, eine eigene Mastering-Software in MAX zu programmieren. Da ich einen Weiss EQ1 Dyn/LP als Hardware und den Weiss DS 1-Mk3 (Compressor/De-Esser/Limiter) als Software besitze und die Weiss-Prozessoren für mich eine lange vertraute Referenz sind, verwende ich zunächst die Weiss-Software PlugIns von Softube für diese Unternehmung.

Die Mastering Software basiert auf einem 2-Bus Channel Strip mit (zur Zeit) drei VST Inserts für Prozessoren und zwei mit VST Meter-Strips - einen für den Input und einen für den Output. VST 1 (EQ) und VST 2 (Compressor) können in der Reihenfolge umgeschaltet werden. Es gibt einen "Loudness Compensation" Schalter und Regler für das vergleichende Abhören des unbearbeiteten mit dem bearbeiteten Material. Die Darstellung der Waveform lässt sich auch zoomen. Sowohl im Handling als auch mit den Ergebnissen meines 2-Bus bin ich wirklich überrascht und bisher sehr zufrieden - damit habe ich nicht gerechnet.

Der Buss (oder Channel Strip) basiert auf den Ideen des MAX "AudioMix" Package von Manuel Poletti. Besonders das Adressierungs-Konzept hatte es mir angetan. Ich habe es etwas erweitert, um alle (für mich) relevanten Vorgänge extern steuern zu können, von der Steuerung aller Parameter bis hin zum Öffnen und Schliessen der PlugIns.

Die Software extern zu steuern ist für mich wichtig, weil ich bei den Hauptaufgaben ohne Mouse oder Trackpad auskommen möchte. Im Gegensatz zu den Live-Anforderungen, für die ich gerne ein iPad als Controller einsetze, ziehe ich für das Mastering gerasterte Encoder eindeutig vor. Als eine wirklich gute Wahl dafür hat sich das Streamdeck+ herausgestellt. Es hat acht Tasten, die mit Bildern (png/jpg) hinterlegt werden können (auch mit zwei alternierenden Bildern für den An/Aus Zustand). Es hat zusätzlich vier Drehregler (Encoder mit leiser Rasterung), die auch eine ausgeklügelte Push-Funktion haben. Die Regler lassen sich zusätzlich als Druckknopf einsetzen, aber auch eine Dial Funktion in gedrückten Zustand ist möglich. Da der Weiss Mastering Maximizer nur sehr wenige Parameter hat, lässt sich die Steuerung in einem Bild gut darstellen. Der Weiss EQ1 hat insgesamt 171 Parameter - dafür werde ich wohl noch einen weiteren Controller hinzuziehen. Zuletzt sei auch der Touch-Strip des Streamdeck+ erwähnt, der in diesem Fall die Positionen der Regler anzeigt und durch Wischen auf die nächste oder vorige Controller Belegung wechselt.

Die Software extern zu steuern ist für mich wichtig, weil ich bei den Hauptaufgaben ohne Mouse oder Trackpad auskommen möchte. Im Gegensatz zu den Live-Anforderungen, für die ich gerne ein iPad als Controller einsetze, ziehe ich für das Mastering gerasterte Encoder eindeutig vor. Als eine wirklich gute Wahl dafür hat sich das Streamdeck+ herausgestellt. Es hat acht Tasten, die mit Bildern (png/jpg) hinterlegt werden können (auch mit zwei alternierenden Bildern für den An/Aus Zustand). Es hat zusätzlich vier Drehregler (Encoder mit leiser Rasterung), die auch eine ausgeklügelte Push-Funktion haben. Die Regler lassen sich zusätzlich als Druckknopf einsetzen, aber auch eine Dial Funktion in gedrückten Zustand ist möglich. Da der Weiss Mastering Maximizer nur sehr wenige Parameter hat, lässt sich die Steuerung in einem Bild gut darstellen. Der Weiss EQ1 hat insgesamt 171 Parameter - dafür werde ich wohl noch einen weiteren Controller hinzuziehen. Zuletzt sei auch der Touch-Strip des Streamdeck+ erwähnt, der in diesem Fall die Positionen der Regler anzeigt und durch Wischen auf die nächste oder vorige Controller Belegung wechselt.

Die Weiss-Software PlugIns eignen sich nur für die Bearbeitung, nicht für "live", da sie eine ähnlich hohe Latenz haben, wie die Weiss-Hardware. Für mich sind sie hervorragend als letzte Stufe (im Software 2-Bus) vor der Ausgabe in die analogen Prozessoren, aber man kann sie selbstverständlich auch als komplette Mastering-Chain einsetzen.

Meine Ideal-Vorstellung

Schon seitdem ich mit dem ULN-8 Audio-Interface von Metric Halo arbeite, habe ich den Wunsch, eine Mastering Chain grösstenteils im Audio-Interface selbst "nachzubauen".  Für fehlende Kleinigkeiten könnten die "Building-Blocks" der "Metric Halo Console3d" dabei sehr hilfreich sein. Mittlerweile habe ich, auch dank meiner analogen Mastering Chain, die Erfahrungen sammeln können, die mir am Anfang dieser Idee einfach fehlten und ich weiss nun besser, was ich da überhaupt realisieren will.

Für fehlende Kleinigkeiten könnten die "Building-Blocks" der "Metric Halo Console3d" dabei sehr hilfreich sein. Mittlerweile habe ich, auch dank meiner analogen Mastering Chain, die Erfahrungen sammeln können, die mir am Anfang dieser Idee einfach fehlten und ich weiss nun besser, was ich da überhaupt realisieren will.

Nachwievor empfinde ich die Metric Halo PlugIns der MH-Console-Software gegenüber AU- oder VST-PlugIns als klar überlegen. Allein der Channelstrip ist beim Mixen pures Gold, es lässt sich wunderbar damit arbeiten und "fühlt sich analog an"! Ganz anders als AU- oder VST-PlugIns. Das Console3d Paket ist ziemlich komplett und kommt vom Arbeitsgefühl sehr nahe an Hardware heran. Wirklich eine Herausforderung… Inzwischen bin ich auch der Meinung, dass ich in den Equalizern nicht zwingend Übertrager brauche und plane für mein reduziertes Setup (mit ULN-8 als Zentrum) nur den Neve Mastering Buss Processor und den Bax EQ als analoge Hardware ein.

Nachwievor empfinde ich die Metric Halo PlugIns der MH-Console-Software gegenüber AU- oder VST-PlugIns als klar überlegen. Allein der Channelstrip ist beim Mixen pures Gold, es lässt sich wunderbar damit arbeiten und "fühlt sich analog an"! Ganz anders als AU- oder VST-PlugIns. Das Console3d Paket ist ziemlich komplett und kommt vom Arbeitsgefühl sehr nahe an Hardware heran. Wirklich eine Herausforderung… Inzwischen bin ich auch der Meinung, dass ich in den Equalizern nicht zwingend Übertrager brauche und plane für mein reduziertes Setup (mit ULN-8 als Zentrum) nur den Neve Mastering Buss Processor und den Bax EQ als analoge Hardware ein.

Ein Problem für mich ist (leider immer noch) die externe Steuerung der Console3d. Alternativ zum Eucon Protokoll wird auch das 20 Jahre alte MCP (Mackie Control Protokoll) zur Steuerung angeboten, was aber nicht 100%ig mit dem neueren "MCU" (Mackie Control Universal) kompatibel ist, das heute von den meisten Herstellern in ihre Controller implementiert wird (z.B. Presonus Faderport).

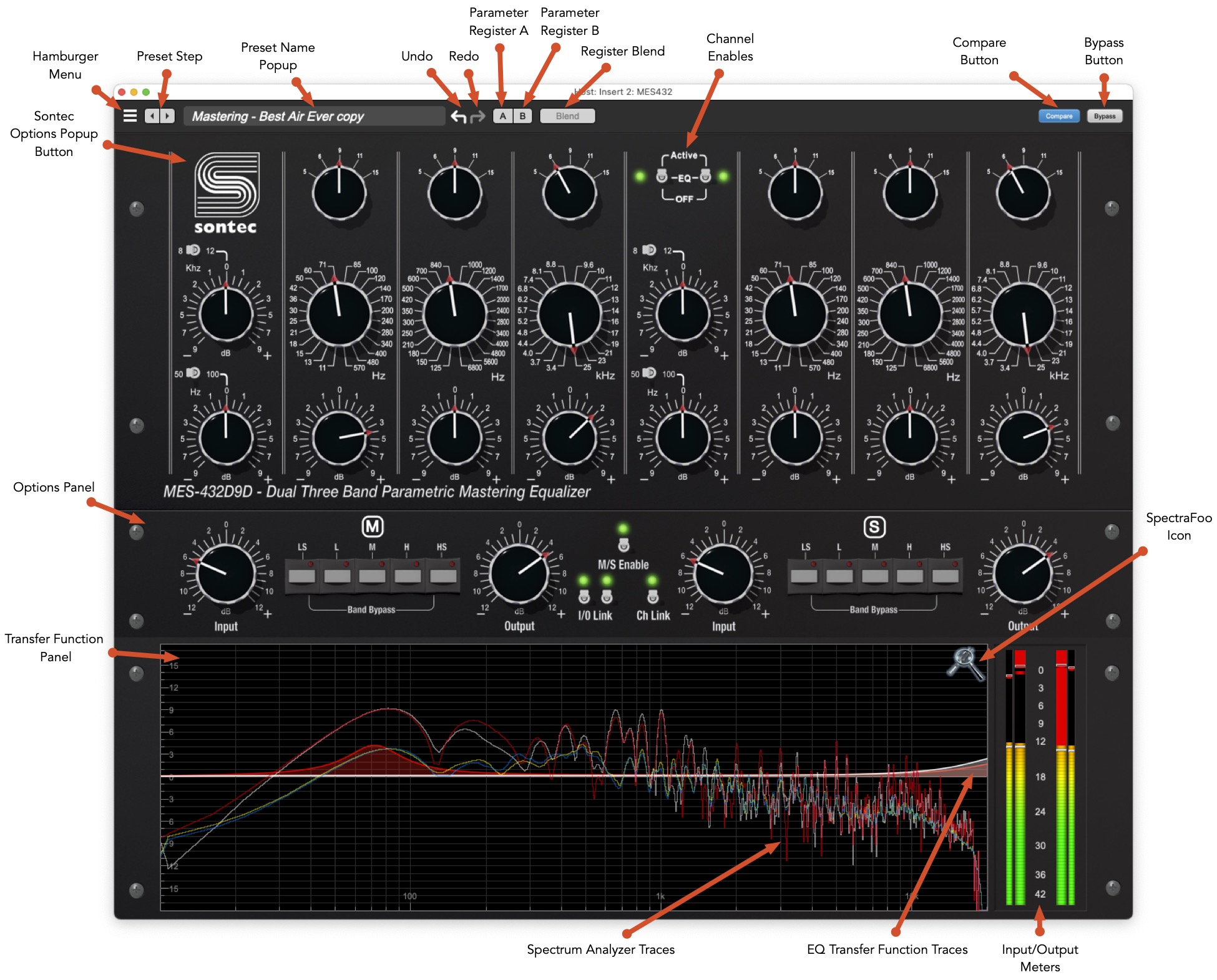

Sontec MES 432 D9D

Metric Halo beflügelt nun diese Idee ganz enorm, da die Firma neue Wege eingeschlagen hat und zusammen mit Sontec und Make Believe Studios einen Mastering-Equalizer für die Metric Halo Hardware vorgestellt und in die Console3d-Software integriert hat. Noch habe ich wenig Zeit gefunden, mich wirklich vertraut zu machen und bin sehr angetan. Ich denke, insbesondere mit dem neuen Analog-Board mkIV dürfte es auch interessant sein, den Klang noch einmal DA/AD zu wandeln - bei 18 Samples Latenz ist er vielleicht auch schnell genug, die "harmonische" Wirkung der HS-2030 Op-Amps im Sontec Ausgangsverstärker zu erzeugen.

In den 25 Jahren ihres Bestehens hat Metric Halo mit Neu-Veröffentlichungen und Upgrades noch nie enttäuscht - ganz im Gegenteil! Und der, von Burgess Macneal und George Massenburg entworfene und 1972 vorgestellte Sontec Mastering-Equalizer (MES) ist nicht einfach irgend ein weiterer Mastering-Equalizer - er hat einen geradezu mythischen Status erlangt (und die "historischen" Modelle werden für rund $20.000 gehandelt). Ich mache mir also durchaus Hoffnungen, dass dieser EQ und die neue Technologie des "State Space Model Extraction Process" eine wirklich grosse Sache sein könnten. BJ Buchalter, der technische "Kopf" von MH, ist im Audio-Bereich für mich ein Genie.

Metric Halo Text:

"Der MES 432 D9D Equalizer ist eine digitale Replikation des analogen MES-432D9, der von einigen der anspruchsvollsten Toningenieure der Welt verwendet wird und keiner weiteren Vorstellung bedarf. Dank des revolutionären neuen "State Space Model Extraction Process" von Metric Halo ist dieser Equalizer zum ersten Mal in einer Weise digital verfügbar, die - nach eigener Aussage - der Vision von Burgess entspricht."

"Dieser Prozessor basiert auf einer Reihe neuer Technologien (MH State Space Model Extraction), die entwickelt wurden, um die Kurven und den Charakter des "gesegneten" MES-432D9 von Burgess Macneal, der als Prototyp für den Modellierungsprozess verwendet wurde, originalgetreu zu erfassen.

Der MES-432 ist zwar ein äußerst makelloser parametrischer Equalizer, aber die analoge Charakteristik des EQs ist komplex und lässt sich nicht direkt mit einer digitalen Standard-EQ-Implementierung darstellen. Der MES-432D9D erfasst die komplexe analoge Form der Filter und die Interaktionen zwischen den Reglern, selbst wenn er mit 1x Abtastrate läuft.

Das extrahierte Zustandsraummodell reproduziert den EQ korrekt, sogar für die HF-Glocken, wenn er mit 1x Abtastrate läuft, ohne Oversampling. (Zum Beispiel erzeugt er die korrekte In-Band-Form, selbst wenn die Mittenfrequenz bei oder über Nyquist liegt.)"

Schon nach den ersten Erfahrungen mit diesem PlugIn ist meine Begeisterung uneingeschränkt erhalten geblieben. Erstaunlicherweise gibt es bisher nur sehr wenige Videos oder Online-Besprechungen. Die meisten Tests sind aber nicht mit Metric Halo Audio-Interfaces, sondern mit Interfaces anderer Hersteller (also "nativ") produziert worden. Ich gehe jedoch davon aus, dass es innerhalb der MH-Hardware noch eine Spur besser klingt - und in diesem Segment (Mastering) geht es schliesslich um jede Kleinigkeit!

Mit dem Upgrade auf V2 ist als Erweiterung sogar noch ein Options Panel dazugekommen, mit dem sich u.a. die einzelnen Bänder an- und ausschalten lassen und eine Mid-Side Funktion geschaltet werden kann!

Ich habe das deutliche Gefühl, dass der Zeitpunkt einer "maximal minimierten" Mastering-Kette gekommen ist.

In diesem Video bringt es der grosse Meister in aller Kürze auf den Punkt:

Burgess Macneal - The MES 432 D9D

Hier ist noch ein (dazu) passender Auszug aus einem älteren Text von George Massenburg:

GM: "Nach meinem Umzug nach Los Angeles im Jahr 1975 habe ich den grundlegenden diskreten Operationsverstärker noch einmal umgestaltet. Für alle GML- und Sontec-Entwürfe (Burgess und ich sind unter anderen auch Eigentümer der Firma, auch wenn man das nicht gleich bemerkt) entwarf ich zwei bedeutende Überarbeitungen. Die erste hatte ein wirklich erstaunliches HF-Verhalten; sie verfügte über einen 2N5566-dual-J-FET, der mit unglaublich hohem Strom lief, und eine hochlineare zweite Stufe, die den dominanten Pol enthielt. Er war unglaublich schnell (150mHz Verstärkungsbandbreite, 600v/us Flankensteilheit) und stabil (keinerlei Instabilität über den Bereich von 60dB Verstärkungsänderung), aber auch sehr unzuverlässig (von Rauchentwicklung bis hin zu regelrechten Explosionen). Wir sind seit langem zu einer schnellen NPN-Eingangsstufe mit sehr hoher Verstärkung übergegangen und haben die zweite Stufe mit hoher Verstärkung für GML-Designs beibehalten, obwohl sich das Design weiterentwickelt, sobald die Halbleiter-Hersteller diskrete Bauteile ausrangieren."

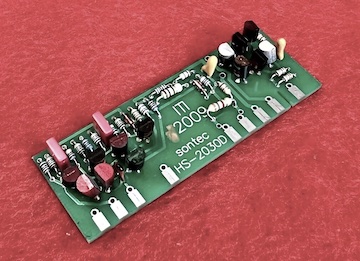

Bump Box (HS-2030)

Burgess Macneal, der Erfinder des Sontec, bringt im Video alles, was ich auf dieser Seite zu vermitteln suchte innerhalb von zweieinhalb Minuten auf den Punkt. Und er erwähnt (als besonderen Clou!) auch den "Missing Link", der in naher Zukunft folgen soll - die "Bump Box"! Es handelt sich um eine einfache Stereo-Line-In-Line-Out Box, die die Ausgangsstufe eines MES-Equalizers mit den berühmten HS-2030-Verstärkern enthält. Diese "superschnellen" HS-2030 Op-Amps bringen eine Ergänzung im harmonischen Verhalten, die digital (noch) nicht so zu reproduzieren ist. Auf dem Foto ist ein HS-2030 Amp von 2009 zu sehen. Die abgebildete Platine mit 40 Bauteilen (1 Kanal) wird für etwa € 300.- gehandelt.

Burgess Macneal, der Erfinder des Sontec, bringt im Video alles, was ich auf dieser Seite zu vermitteln suchte innerhalb von zweieinhalb Minuten auf den Punkt. Und er erwähnt (als besonderen Clou!) auch den "Missing Link", der in naher Zukunft folgen soll - die "Bump Box"! Es handelt sich um eine einfache Stereo-Line-In-Line-Out Box, die die Ausgangsstufe eines MES-Equalizers mit den berühmten HS-2030-Verstärkern enthält. Diese "superschnellen" HS-2030 Op-Amps bringen eine Ergänzung im harmonischen Verhalten, die digital (noch) nicht so zu reproduzieren ist. Auf dem Foto ist ein HS-2030 Amp von 2009 zu sehen. Die abgebildete Platine mit 40 Bauteilen (1 Kanal) wird für etwa € 300.- gehandelt.

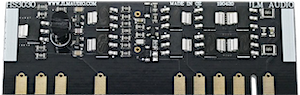

JML HS-3030. Eine DIY Alternative?

Der HS-2030 von Sontec (ITI) ist unter den Sontec EQ Besitzern nicht unumstritten: variierende Bauteile, Hitze, Haltbarkeit und in der neueren Zeit sogar die Bauqualität (kalte Lötstellen) werden beanstandet. Manche Sontec HS 2030 scheinen sich mit der Zeit zu verändern und werden dann ausgetauscht (es finden sich aber auch Aussagen über langjährigen Gebrauch ohne Probleme).  JML Audio bietet einen HS3030 für $120.- an. "Eine moderne Version des Sontec HS2030, jedoch mit mehreren Verbesserungen für eine längere, zuverlässige Lebensdauer ohne klangliche Veränderungen". Klingt für mich gut - und fasst die bekannten Probleme des 2030 zusammen. Vielleicht interessant für eine gute DIY Alternative, falls die Sontec Bump Box (für mich) zu teuer sein wird. Es wäre also hilfreich, den Pegel der erwähnten "Nominal-Verstärkung" für den Eingang des HS-2030 (oder HS-3030) herauszufinden - geht es vielleicht nur um die Nominalpegel von -10dB oder +4dB? Das lässt sich sicherlich klären.

JML Audio bietet einen HS3030 für $120.- an. "Eine moderne Version des Sontec HS2030, jedoch mit mehreren Verbesserungen für eine längere, zuverlässige Lebensdauer ohne klangliche Veränderungen". Klingt für mich gut - und fasst die bekannten Probleme des 2030 zusammen. Vielleicht interessant für eine gute DIY Alternative, falls die Sontec Bump Box (für mich) zu teuer sein wird. Es wäre also hilfreich, den Pegel der erwähnten "Nominal-Verstärkung" für den Eingang des HS-2030 (oder HS-3030) herauszufinden - geht es vielleicht nur um die Nominalpegel von -10dB oder +4dB? Das lässt sich sicherlich klären.

Leider habe ich in den letzten 2 Jahren nichts mehr über die angesprochene "Bump Box" gehört, aber laut Stefan Bahr (Metric Halo Deutschland) sind die Amps des ULN-8 MkIV schnell genug!

Fazit

Solche Super-High-Speed Amps könnten tatsächlich das "letzte Mü" für meine Vorstellung einer extrem reduzierten Hardware ausmachen und ich fiebere dem Upgrade meines ULN-8 auf MkIV entgegen - nun nicht mehr hauptsächlich wegen der geringen Latenz (für Live-Electronic). Mit meinem geringen technischen Verständnis vermutete ich bisher Übertrager als die einzig notwendige Hardware-Erweiterung, aber nach den Aussagen von Burgess Macneal und kurzer Einarbeitung in die Materie denke ich, die Amps vervollständigen genau das, was ich bisher ausschliesslich in den Übertragern suchte. Die analogen Baugruppen, die, meiner Meinung nach für den Unterschied zwischen digital und analog stehen, könnten also die Übertrager und (schnelle) OpAmps sein.

Der Neve Portico II Mastering Buss Processor mit seinen Übertragern bleibt natürlich weiterhin Teil meiner Planung. Vorerst werde ich also das sehr gut klingende MES-432D9D PlugIn mal durch den Master Buss Processor laufen lassen - und das bereits mit grösster Freude! Da der Master Buss Processor Parallel-Mix, Compressor, Stereo-Field Editor und Limiter hat, könnte es für mich bereits die komplette Minimal-Lösung einer OTB-Mastering-Chain sein. Mag auch die Aufnahme dadurch eine bessere Qualität haben, so denke ich doch, dass es "in vollem Umfang" nur für den Zeitpunkt des Hörens über die ausgewählten Geräte gilt. Auf der fertigen Aufnahme wird nachwievor nur ein Bruchteil dieser Qualität zur Geltung kommen.

Auf die grosse Frage, warum Hardware ("live" / im Betrieb) "besser" oder musikalischer klingt, als bei der Wiedergabe der Aufnahme, die davon gemacht wurde, glaube ich auch eine Antwort gefunden zu haben:

Zum Beispiel erzeugen Op-Amps, wie die zuletzt besprochenen, durch Rechteckwellen Obertöne weit über unsere Hörgrenze hinaus, das kann bis über 200 kHz gehen. Hohe Frequenzen haben aber auch eine Rückwirkung auf die niedrigeren Frequenzen und das ist vielleicht genau der Grund, warum wir Hardware als "lebendiger" empfinden. Dieser physikalische Aspekt ist in der digtalen Welt (noch) nicht umzusetzen. Und hier ist wieder die "lästige" Nyquist Frequenz als Ursache zu benennen.

Die Nyquist Frequenz liegt auf der Hälfte der Abtastfrequenz (oder Samplerate). Um ein Signal genau abtasten zu können, müssen daher alle Anteile kleinere Frequenzen haben, als die Nyquist Frequenz. Liegen die Frequenzen höher, entstehen nicht-lineare Verzerrungen. Dies wird als Alias-Effekt bezeichnet.

Wir bekommen also ein unvollständiges Abbild der aufgenommenen Signale, bis dieses Problem (sicherlich auch) durch deutlich höhere Samplerates, möglichst ohne Oversampling, überwunden werden kann - ohne das der Computer abraucht. Wir müssen also auch aufnehmen, was wir nicht hören. Bei der Aufnahme sind wir schon deutlich näher gekommen, solange aber in 44,1 kHz oder 96 kHz aufgenommen oder abgespielt wird, werden wir noch warten müssen. Interessant ist, dass die Lautsprecher diese hohen Frequenzen nicht abspielen können müssen. Der Beweis daür ist, dass wir ja den Unterschied jetzt schon hören können und unsere Hörgrenze ja ohnehin maximal bei knapp über 20 kHz liegt. Es handelt sich also um "interne Frequenzpartikel", die den gesamten Aufbau des Signals betreffen und offensichtlich auch Auswirkungen auf den hörbaren Frequenzbereich haben.

Mehr zu den Geräten und PlugIns in meinem Studio ist unter Studio Hardware & Setup zu finden.